この記事では空と雲の描き方を解説していきます。

当ブログは長く運営していることもありますので後半のほうに比較的、新しい雲の描き方を解説しています。

現役で絵の仕事をしている出雲寺ぜんすけが執筆しています。

Key作品『終のステラ』に背景イラストで参加。キネティックノベルのロボット三部作の楽曲をレトロテイストアレンジしたアルバム『JUKEMATA』ジャケットイラストの“背景”を担当

≫近年のお仕事(公開可能)実績紹介

こちら以外にも実績非公開の仕事で、スマホゲームの背景などを今も毎日で描いて仕事しています。

ジャンプできる目次

空の描き方 第1回

それでは、さっそく空背景の描き方を説明したいと思います。

背景と言ったらやっぱり最初は空背景ですよね。

僕も最初にCGで背景を描いたのは人物の後ろに空背景を描いたものだったと思います。

グラデーションで空のベースを描きます。

グラデーションツールで縦にグラデーションをかけただけの状態ですね。

この時点で雲一つない青空背景と言えなくもないですがやはり空背景といえば雲ですよね。

というわけで、雲を描いていきます。

雲のアタリを描きます

下書きといった感じで、どこに雲を配置するか描いていきます。

今回はてきとうに描いてますが、この段階でランダム感をしっかりつけているとあとあと楽になります。

※ランダム感に関してはランダム感の項目を参照してください。

雲を塗りつぶします。

ブラシで塗りつぶします。最初からあたりをとるときに、塗りつぶしてこの状態にしてもいいですね。

雲を指先ツールで馴染ませます。

リアル系の雲の場合は普通の指先ツールでいいと思いますが、

アニメ背景風の雲にするために筆っぽさを出すために指先タイプを変えます。

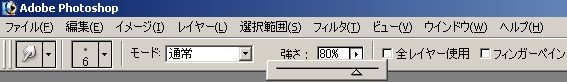

画像にあるようなザラザラした感じの指先にします。

強さを80%程度にします。

同様に全体を指先で馴染ませます。

ここまでできれば、後の作業はこれの繰り返しです。

小さいちぎれた雲や陰に同様に指先で馴染ませればいいのです。

離れた小さな雲を追加します。

大きな雲の近くにブラシで白をちょんちょんと置いていきます。

小さな雲を馴染ませます。

遠景の雲をレイヤーマスクで半透明にします。

空気遠近法によって遠近感を出すため遠くの雲を薄くします。

遠い雲は自分とその遠い雲の間に大量の空気があり、近くの雲と見え方が違うのでそれを表現することでリアリティを出すというわけです。

具体的には、レイヤーウィンドウの下のほうにあるレイヤーマスクを追加ボタンを押すと、レイヤーマスクができますので、薄くしたいところをブラシで塗るなりグラデーションツールを使うなりします。

雲の陰を塗ります。

クリッピングマスクすると、てきとうに塗ってもはみ出さないので、便利です。

クリッピングマスクのショートカットはctrl+Gです。グループ化解除はctrl+Shift+Gです。

もしくは、グループ化したいレイヤーの間でaltを押してアイコンが変わったら左クリックでもグループ化できます。同じ操作でグループ化解除もできます。

雲の陰を指先ツールで馴染ませます。

雲を描いたときと同じように指先で馴染ませていきます。

雲の陰を薄くします。

次に二段目の陰を入れるために、今描いた一段目の陰を薄くします。

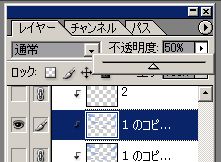

レイヤーの不透明度を50%ほどにします。

雲の二段目の陰を入れるために陰の色をのせます。

キャラクターのアニメ塗りでも1影 2影というように、影の中でもより暗い部分を

塗ったりしますが、それと同じように二段目の陰を入れます。

いままでと同じように、てきとうに色をのせておいて、指先でならしながら形を調整していきます。

遠景の雲を描きます

遠景のわりに雲を薄くする

遠景のわりに雲が濃いので薄くします。

レイヤーウィンドウの不透明度を50%~60%ほどにします。

薄いのでたいして見えないですが、あるとないのでは仕上がりが違います。

濃すぎると近くの雲との違いがなくなり、遠近感がでなくなってしまいます。

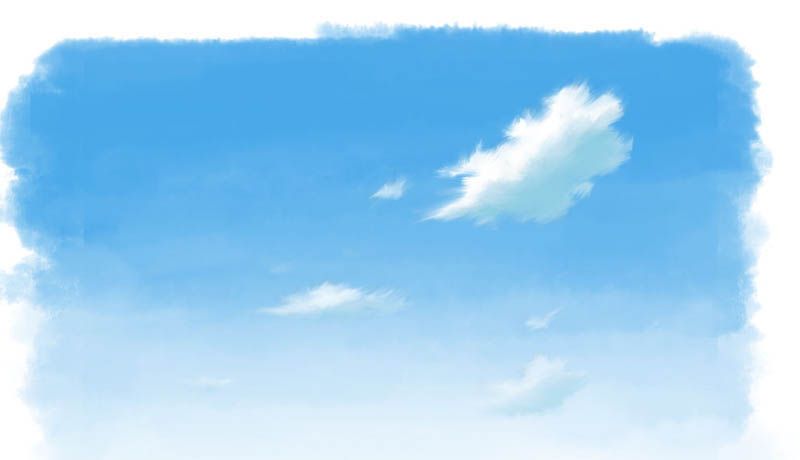

ここまでで、とりあえず雲の完成です。

空の効果調整

しかし、ここからが重要です。ちょっと手を加えるだけで、雰囲気が変わります。

基本は諧調の項目で書かれていることを空に適用しているだけです。

諧調の項目で書いたとおり、明度の諧調の変化が背景を良くします。そのために、空に明るい部分を作ります。

明るくするのは普通に考えて太陽のある方向でしょう。

画面の左側に白を薄くのせます。

エアブラシ系のボケ足の広いブラシで直径大きくします。

ブラシの端のあたりを使います。

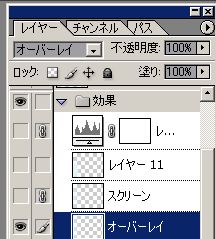

レイヤーウィンドウでレイヤーモードを変えます。

通常からオーバーレイにします。

白い光だったのが、色の変化のある光に変わったと思います。明度の諧調だけでなく色相の諧調にもこれで少し幅がでました。

光の色を調整します。

オーバーレイだけだとオーバーレイ的な色味が強すぎるので、白い色をオーバーレイのレイヤーの上にのせて落ち着かせます。

そのためにまず

- オーバーレイのレイヤーを複製します。

- レイヤーモードをスクリーンにします。

明るい部分の微調整をします。

微調整です。お好みでやってください。

さて、これでだいたいできました。では最後の仕上げです。

なぜレベル補正をするかといいますと、絵をあまり描いてない人は意識せずにいると

色味も明度も変化のない灰色の絵を描いてしまうことが多いからです。

ここで灰色の絵といっているのは、彩度ことだけを言っているわけでなくメリハリのないぼんやりした絵のことを言っています。

他人の描いた絵を見ると気が付くのですが、意外と描いている本人は気がつきにくいので、チェックの意味でもレベル補正をしてみるといいと思います。

それでは実際にレベル補正を行ってみましょう。

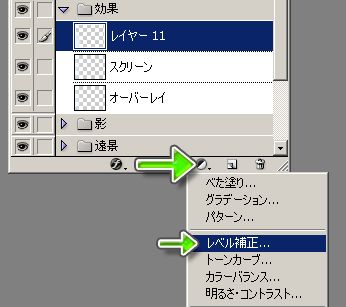

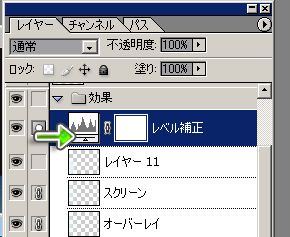

ただし、あとでブラッシュアップしたりする場合を考えて、レイヤーが分かれた状態にしておきたいので調整レイヤーでレベル補正を行います。

調整レイヤーを使うことで後からレベル補正の度合いをやりなおしやすいというのも利点です。

【調整レイヤー】

レイヤーウィンドウの下のほうにある調整レイヤーの作成ボタンを押します。

そして下に広がった中からレベル補正を選択します。

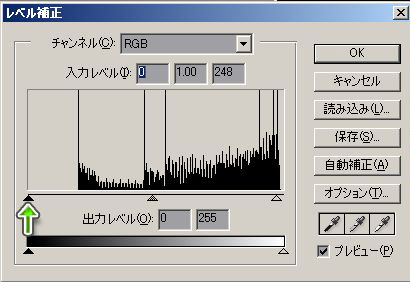

そうするとレベル補正のダイアログボックスが開きます。

白と黒の三角を移動させて調整します。

基本的に何もない部分をなくすように三角を寄せます。

この図の場合は右端まで黒い部分があるので白三角は右端のままでいいでしょう。

左端は黒い部分がないので図のあたりまで寄せます。

↓

絵によっては、クドくなりすぎたり逆に物足りなかったりするので、絵を見ながら調整してください。

・OKを押すと、レベル補正の調整レイヤーができます。

再調整したい場合は、矢印のところをダブルクリックするとレベル補正のダイアログボックスが開きます。

おつかれさまでした。これで、空の完成です。

もっといいものにしたい場合は、調整したりさらに描き込んだり、時間の許すかぎりがんばっていただけたらと!

この講座の画像は

こちらのサイト

から統合前PSDの無料サンプル(体験版)を

ダウンロードできます。

空の描き方の画像スライドショー

▲スライドショーで工程の確認ができます

この内容は僕の執筆した書籍でも解説しておりますので合わせてご参考いただければと思います。

空の描き方 第2回 雲の描き方

雲の描き方の変化について

青空の描き方講座を作ってから少々時間がたって僕の雲の描き方も以前と変わってきているのでそこんとこを解説していこうと思います。

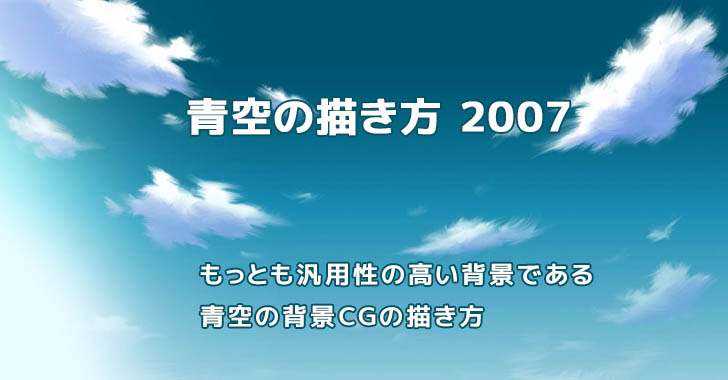

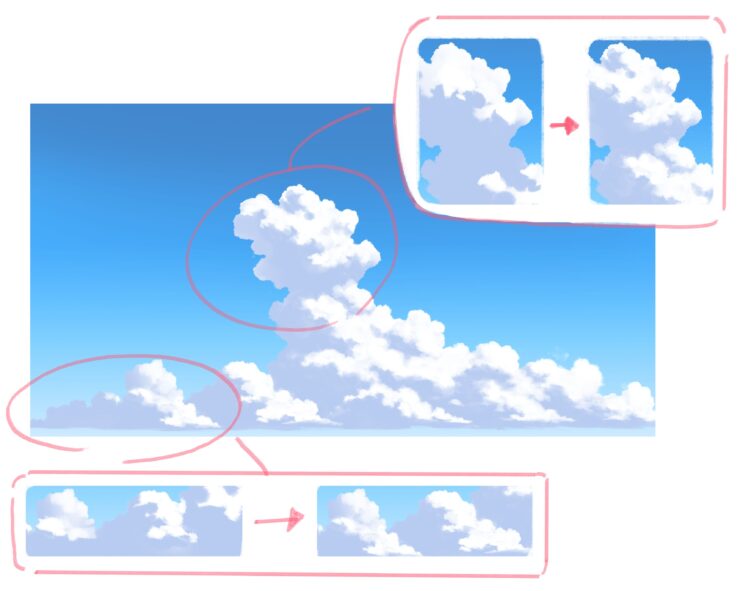

まず雲の違いをみるために青空の描き方2007のときの↓この雲レイヤーを今回の空に持ってきます。

そして雲の影色も今回描いたのと比較しやすいように変えてました。以前の雲はこのような具合です。

今回描いた雲は↓こんなです。

それではどのように描き方を変えたのかを次から見ていきましょう。

カスタムブラシで雲を描く

まず、ひとつはブラシを自分でカスタマイズしたカスタム筆ブラシで描くようにしたというのがあります。

今回は使用ブラシプリセットを指定していますが、デフォルトのブラシでも。参考にできると思います。

動画の青空講座では通常の筆で描いていますので普通のブラシでもその程度は描けますので、次からの項目を参考にしてみてください。

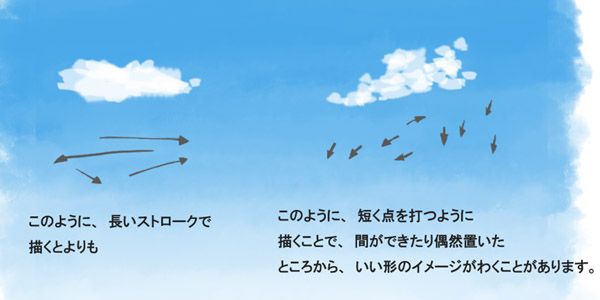

細かく点描のように雲を描く

木の描き方でもサラッと触れましたがチョンチョンと描いて形をとると良い形になると思います。

一筆書きのように形をとるのは頭の中にかなり明確なイメージが固まっている、もしくは資料など参考にする必要があります。

そうでない場合はこの描き方を思い出してみてください。

おそらく、この描き方でうまくいくのは、飛びとびになった点をきっかけにして脳内にストックされている良い雲の形を呼び起こしているのではないかと思います。

色々な作品や資料をみて、だれもが普段から良い形というのは脳内にはあるのだと思います。

それゆえ、いいものを見たときに「おお! これはイイ!」と思うのではないでしょうか。

ただ、それを自分で描こうとして、白い紙の上に引き出すには、なにがしらのきっかけというか刺激が必要なのだと思います。

それを引き出すのがこの描き方です。

僕のブラシプリセットをお持ちであれば

この段階で線画のラフを描かずに雲を塗るので あれば「BC-b 自然ブラシ」を使うとより描きやすいと思います。

しかし、自然ブラシで形をとった状態ですと雲のやわらかさがなくカタいので、それをなじませるためには「BC-d カスタム筆ブラシ」を使ってください。

このプリセットは消しゴムツールも入っているのでそれと併用して雲のふちを馴染ませるように描きましょう。

雲を描くには指先ツールかブラシ&消しゴムツールか!?

まずは以前の雲の描き方の主戦力であった指先ツールですが現在の描き方だとサポート的な役割となっています。

現在はブラシツールと消しゴムツールをメインに形を整えています。

もともと筆の跡のようにできないものかと考えて指先ツールで整えていました。

↑こんなのですね。

しかしそれだけではどうしても指先ツールで描いた感がでてしまい、僕の求める雲にするのは困難でした。

そもそも、消しゴムツールとかは設定を変えないとブラシの形にゴッソリ削れてしまいます。

そこで、不透明度や流量を筆圧で調整できる設定にして微妙に削ったりブラシで追加したりすることで形を整えることにしました。

指先ツールを使わなくなったわけではないので今までの講座も合わせてご覧いただき、自分にあった使い方を試してみてください。

薄い雲を描く

次に重要な小手先のテクニックがあります。

これは知ってしまえばできることなのでぜひ活用してみてください。

上の画像で以前の雲と今回のを見比べてみればすぐわかることですが、メインの雲の周りに薄い雲を入れています。

こういうのを入れると手軽に良く見せれるポイントなのです。

季節や雲の種類とか特に指定もなく適当に雲描くという場合に使えると思います。

薄雲なし 薄雲あり

僕のブラシプリセットをお持ちであれば

この薄い雲を描くときは「BC-d カスタム筆ブラシ」を使うと描きやすいと思います

まとめると

- ブラシを調節する

- ひと筆書きでなく、細かく描く

- 雲の調節を指先ツールメインから、「ブラシと消しゴムツール」メインに切り替える。

- 薄い雲を入れる。

以上の内容をすることで、このような変化がでました。

もっと良く描けるようになったら、またいずれ紹介します。

拙著デジタルイラストの「背景」描き方事典にも空や雲の描き方を説明しているページがありますのでよろしければそちらも見ていただけたら幸いです!

…と、今まではここでこのページは終わりだったのですが……

ぜんすけ

なんと、拙著【デジタルイラストの「背景」描き方事典】の内容を途中まで公開しちゃいます!!

ここからは書籍版の解説になります。

【書籍版_空の描き方1】青空と雲の描き方

雲には様々な形がありますが、世界気象機関WMOによって定められた10種類の雲の分類を十種雲形といいます。「巻積雲」「巻層雲」「巻雲」「高積雲」「高層雲」「積雲」「層雲」「層積雲」「積乱雲」「乱層雲」の10種類です。各名称の「巻」「高」「層」「積」「乱」は高さや形などを表しています。高さは「巻」「高」「無し」の3つに分類されます。形は、塊状になった雲の「積」と層のように横に広がった雲の「層」の2種類です。「乱」がついているのは雨を降らせる雲です。

ここでは一年中を通して見ることのでき、「わた雲」とも呼ばれる塊状の雲「積雲」を描きます。

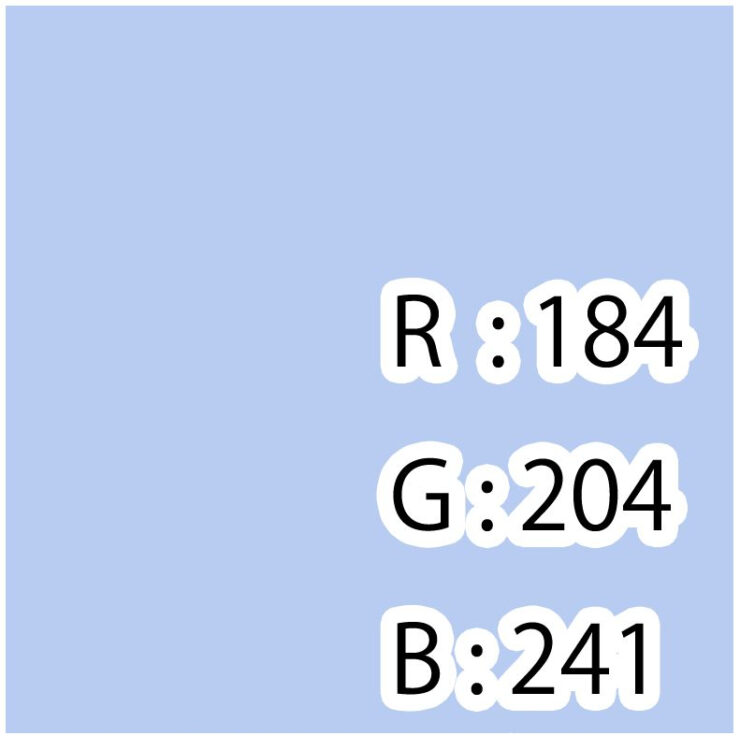

01 雲のない青空を作る

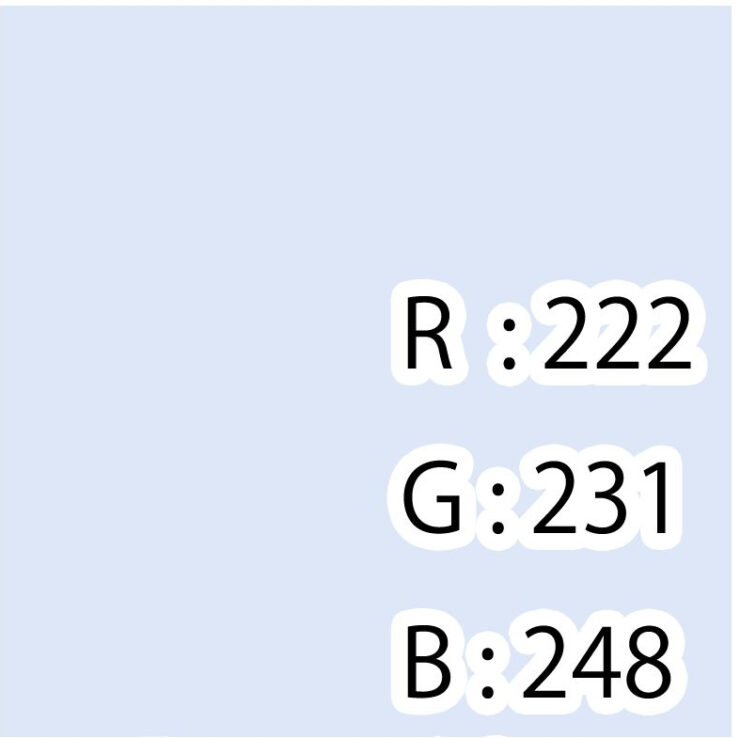

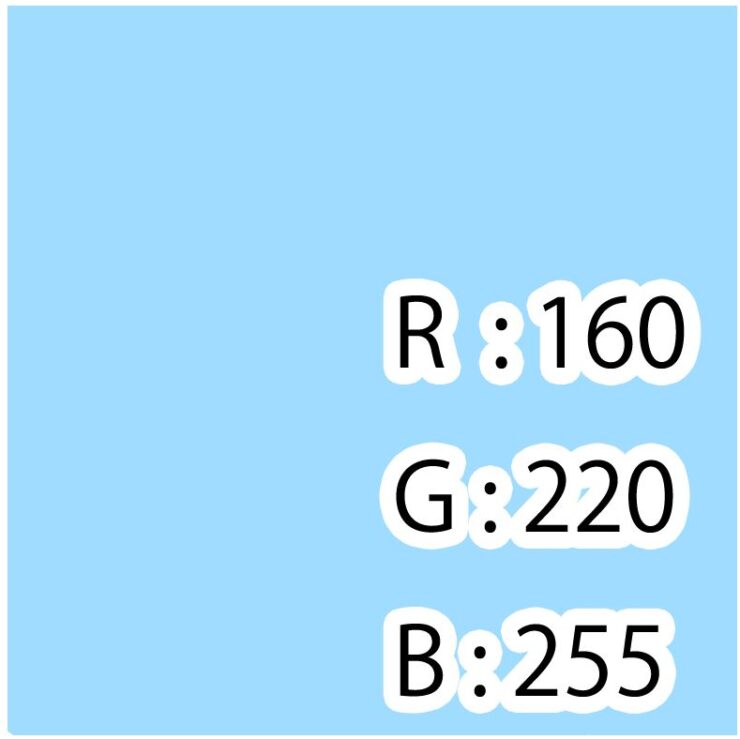

青空は白と青色の単純な2色のグラデーションで描いてもかまわないのですが、レイヤーを追加して水色から透明のグラデーションを作成して、グラデーションの重ね描きをすることでグラデーションの色に変化を出せます。

単純に白と青のグラデーションだと中間の色はやや紫よりの色になってしまいますが、グラデーションを重ねることで、青から水色になってから白へと変わるグラデーションになります。このようにひと手間加えることで、様々な空のグラデーションを作ることができるのです。

02 ブラシをカスタマイズする

雲を描くときは、ブラシの選択が重要です。単純なハード円ブラシだと硬すぎますし、単純なソフト円ブラシだとボケすぎてしまいます。

ここでは、図のような塗りになるブラシを「カスタム筆」ブラシとして作りますが、Photoshopにも多数のブラシが登録されているので、近い塗り味のブラシを探してみてもよいでしょう。

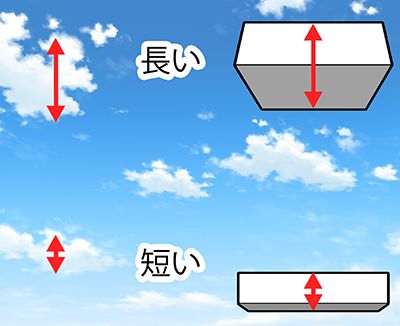

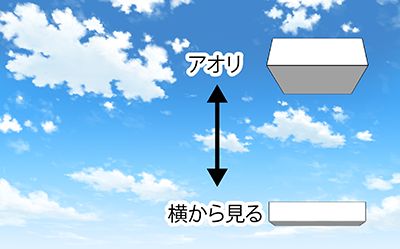

03 雲の見え方の違い

画面上のどの位置にあるかによって、雲の形は変わります。アオリになる画面上部に比べて画面下部の雲は横から見ているので横長の形になるのです。すべて同じ形の雲にならないように気をつけます。

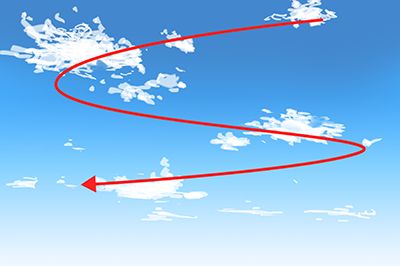

04 雲をS字配置する

しっかり描き込む前に、どのあたりに雲を配置するかを考えておきます。雲が等間隔に整列していると不自然になってしまうからです。不自然にならないようにするには、S字をイメージして雲を配置するとよいでしょう。こうすると主要な雲の横位置がズレるので自然な形に近づくのです。また、S字の構図によって視線を手前から奥へと流すことで、奥行きを感じさせることもできます。

さらに、雲の描かないグラデーションだけの部分も、空の構図としては重要です。雲の間隔、雲と空のバランスといったレイアウトの要素が空の絵の見栄えには大きく影響します。

05 雲を描く

誠に申し訳ありません!!

ここからは先は書籍での解説になりますので、どうぞよろしくお願い致します!

(この項目の続きはAmazonページの試し読みでみれます)

背景の描き方講座まとめページ

他にも空、山、草原、木などなど、さまざまな背景の描き方を紹介しています!

まとめページから他の背景の描き方も見ていただけたら嬉しいです

【書籍版_空の描き方2】入道雲の描き方

「青空と雲」では積雲を描きましたが、積雲にはさらに細かな種類があります。上昇気流によって、鉛直方向(地面に対して垂直)に向かう発達具合によって、扁平雲→並雲→雄大雲となっていきます。ちなみに「青空と雲」で描いた雲は扁平雲です。

雄大雲がさらに発達して大量の雨や雷が発生するようになると積雲ではなく積乱雲になります。雄大雲や積乱雲の俗称が入道雲です。夏は地表が暖められることで急激な上昇気流が発生しやすいため、夏場に見られます。

雲ができるのは対流圏界面という成層圏との境界面までで、その高さまで発達した積乱雲の雲頂部は対流圏界面で崩れて、横に広がり始めます。ここでは、そのように崩れる前のモコモコとしたわかりやすい形の入道雲を描きます。

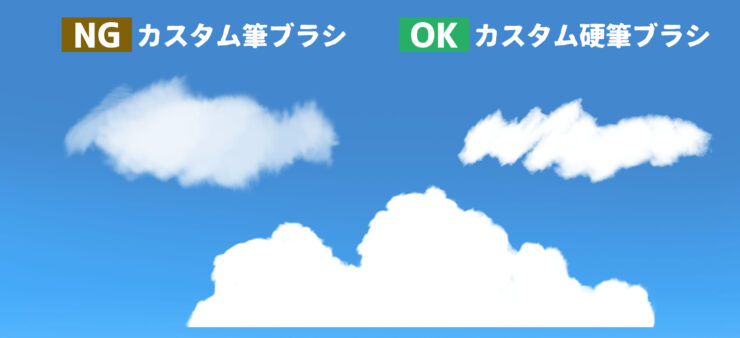

入道雲の描き方01_カスタム硬筆ブラシを作る

「青空と雲」では、筆圧による不透明度の変化を活かした「カスタム筆」ブラシを使って雲のベースレイヤーを描きましたが、入道雲のベースレイヤーはフチをあまりボケさせたりせずカッチリと描く必要があります。

そこで、図の「カスタム硬筆」ブラシのような塗り具合になるブラシを作ります。「カスタム筆」ブラシのブラシサイズを小さくし、[ブラシ]ウィンドウで設定した[シェイプ]と[その他]はオフにすると「カスタム硬筆」ブラシになります。デフォルトのハード円ブラシは基本的には硬すぎて自然物には向かないことが多いのですが、この場合のようにハッキリとしたフチを描くのであればハード円ブラシでもかまいません。

入道雲の描き方02_雲のベースレイヤーを塗る

空のグラデーション作成後、雲を描くために新規レイヤー(入道雲ベースレイヤー)を作ります。上昇気流で発達した中央の部分を高く描きます。

入道雲の描き方03_消しゴムツールで削って大まかな形を決める

直線的だった部分を消しゴムツールで削って凸凹を作ります。

ここで大まかな形を決めます。まずは白単色で形を決めることが重要です。雲の陰は後の工程で塗りますので、この段階では焦って塗らずに進めます。

さらにこの時点では細部の塗りの粗さなど細部は直さずに雲全体のバランスを調節することだけに集中し、まずは全体を納得できる形にします。

入道雲の描き方04_雲の細部を調整する

【03】とあまり大きな変化が見られないように感じるかと思いますが、細部の雲の形を直しています。

逆にここで大きく雲のシルエットに変化があるようだと、前工程での全体のバランスが甘かったということになります。陰を入れ始めてからベースレイヤーの雲の形も同時に調整しないで済むように、場合によっては前行程に戻ったりして、シルエットだけの段階で納得いく形にしてから次の工程に進みます。

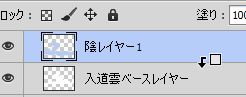

入道雲の描き方05_陰を入れる

新規レイヤー(陰レイヤー1)を作って、入道雲のベースレイヤーでクリッピングマスクしてから陰色Aを入れます。クリッピングマスクによって、陰レイヤー1はベースレイヤーの雲の範囲内だけを塗れる状態になります。

クリッピングマスクする方法は、メニューから[レイヤー]→[クリッピングマスクを作成]です。もしくは、[レイヤー]ウィンドウで[Alt]([option])キーを押しながらレイヤーの間にカーソルを持っていくと![]() このようにカーソルが に変化しますので、その状態でクリックするとクリッピングマスクになります。

このようにカーソルが に変化しますので、その状態でクリックするとクリッピングマスクになります。

入道雲の描き方06_大まかに陰の形を決める

前行程からここまでで大まかな陰の形を決めます。ベースレイヤーでも述べましたが、最初のラフの段階をおろそかにしたまま先に進めないことが重要です。

入道雲の描き方07_陰の細部を描き込む

描き込んで陰の形を整えます。ここで注意したいのは描き込み過ぎてうるさくならないようにすることです。試行錯誤して描き込んで、やり過ぎて逆に悪くなってしまうことがあります。

下図のNG例のようにならないように、「前工程のラフの時点で決めた明暗の範囲を守る」「陰部分はほぼ単色に近いぐらいの塗り具合にとどめる」「明暗の境界や明部に入れる陰部分など、描き込みが必要な部分に関しても極力単純になるように塗る」ということをおさえておくとよいでしょう。

入道雲の描き方08_2枚目の陰レイヤーを追加する

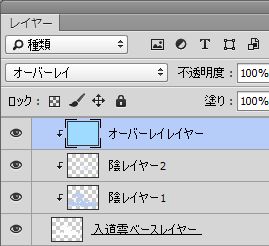

陰用にもう1枚新規レイヤー(陰レイヤー2)を作成して、1枚目と同様にクリッピングマスクします。

最初の陰の色より少し明るめの色Cで白い部分と陰の部分を馴染ませるように塗ります。

入道雲の描き方09_オーバーレイのレイヤーで影色を調整する

青い色Dで塗りつぶしたレイヤーを作り、Eのようにレイヤーの描画モードを[オーバーレイ]にして、陰レイヤーと同様にクリッピングマスクします。この段階では、まだ塗りつぶし状態なので陰はすべて水色です。

次工程ではこのオーバーレイのレイヤーで陰の色を馴染ませていきます。

入道雲の描き方10_オーバーレイのレイヤーを部分的に消す

ボケ足の大きなブラシで外側から消します。気を使って丁寧に消すことが大事です。消しゴムツールでもかまいませんが、調整できるようにレイヤーマスクで消すといいでしょう。

FはNG例です。

グラデーションにはなっているものの、よく見ると矢印の箇所でオーバーレイの効果がハッキリ分かれてしまっているので、そこで真下にストロークして消したのが見てとれます。

ブラシの[不透明度]を下げて、雲の形に合わせて消すという、少しだけ気を使った丁寧な仕事をすることで完成したときの見栄えがよくなります。

入道雲の描き方11_3枚目の陰レイヤーで最終調整する

新規レイヤー(陰レイヤー3)を作成して、クリッピングマスクしてから、レイヤーの描画モードを[オーバーレイ]にします。Gの色を使用して、ボケ足が大きく、[不透明度]を低くしたブラシで陰を少し濃くします。

これは前工程までで明るくなりすぎたのを調整する段階なので、うっすらと入れる程度にします。

じつは空の描き方関係の内容は書籍版のAmazonページの試し読みで公開されているのでこのページで気軽に試し読みできるように入道雲の描き方は全文公開しました。

みんなの空の描き方まとめ

Twitterなど皆がSNSでたくさん描き方を発信してくれているのですが、SNSでは見逃すと流れてしまいますよね。

僕が見かけたものをこちらにまとめてチェックしやすくしました。

紹介させていただいた方々をTwitterでフォローしていると最新の情報が見れますので要チェックです!

雲の描き方

オチカさんの積乱雲の描き方

▲上記ツイートのさらに詳しい内容などがオチカさんのFanBoxで公開されています

SuZuさんの雲の描き方

SuZu さんの pixivページ: https://www.pixiv.net/users/17402610

tomatoさんの入道雲の描き方

tomatoさんの pixivページ:pixiv.net/users/30817746

瀬尾さんの入道雲の描き方

瀬尾さんのブログ:TEDDY-PLAZA

青空以外の空の描き方

当ブログで解説している昼以外の空の描き方の記事は以下のようなものがあります。

曇り空の描き方

夕空の描き方

夕方の空は昼の青空と並んでよく描かれるモチーフだと思います。

そんな夕空の描き方について以下の記事で解説しています。

夜の空の描き方

夜空や星の軌跡描き方は以下の記事にて解説しています。

通常の月の描き方は夜空の描き方のほうで解説していますが、アップの月の描き方については▼こちら

| 自然物背景イラストの描き方 | |

| 空と雲の描き方 | 夜空(星空)の描き方 |

| 月の描き方 | ランダム感_自然物の描き方基礎 |

| 夕空の描き方 | 曇り空の描き方 |

| 岩の描き方 | 海の描き方 |

| 花畑の描き方 | 木の描き方 |

| 山の描き方 | 草原の描き方 |

| その他背景の描き方 | |

| 電柱の描き方 | 魔城背景の描き方 |

| 逆光シルエット背景の描き方 | ビル群背景イラストの描き方 |

| 写真トレース背景の描き方 | |

| 室内(部屋)背景の描き方 | 室内背景添削講座 |

▼当ブログ以外のもたくさんの背景描き方サイトがありますのでそれらをご紹介。

≫背景の描き方イラスト講座サイトまとめ

この世のすべての背景描き方サイトを集めるかのごとくまとめた記事です。

Last Updated on 2023年5月17日 by 出雲寺ぜんすけ