ジャンプできる目次

夜空(星空)の描き方

今回は夜空の描き方について解説していきたいと思います。

青空の描き方で作った空画像を使用します。

夜空の色にするために青い色で塗りつぶしたレイヤーをのせます

昼の空に、青い色で塗りつぶしたレイヤーを作ります。

それを乗算にして、不透明度を70%にします。

夜空の色味の調整をします

スクリーンで明るく調整します

乗算で暗く調整します

最終的にこのような色にするだけなので、レイヤーモードやレイヤーの%を忠実にする必要はないです。

雲の影色を暗くし夜空の色合いにします。

調整レイヤー、色相彩度で明度をマイナス70にしてます。

そのままだと雲全部が暗くなりすぎるので、その調整レイヤーにレイヤーマスクをかけて、雲のふちの暗くしたくないところを調整レイヤー適用外にさせます。

このやり方でなく、暗い色のブラシで普通に塗ってもいいです。

夜空の星を描きます。

星といってもただの白い点です。

均等になりすぎないようにランダムに点を打ちます。

夜空の月を描きます

今回は月メインじゃないので詳細描き込まずにただの円です。

月に注目を集めるシーンでなければ、問題ないかと思います。

範囲選択ツールでShift+mを押すと選択範囲を四角と円を切り替えることができます。

これで、円に切り替えてさらにShift押しながら選択すると真円ができます。

月を光らせます。

月レイヤーを選択してCtrl+Jで月レイヤーを複製します。

フィルタのぼかし(ガウス)4pixelでぼかします。

画像サイズによってぼかすサイズは変わってきますので、調整してください。

同様にもう一枚複製して、今度は15pixelでぼかします。

光に色をつけます。

15pixelでぼかしたほうを色相彩度で、色相の統一にチェックをして彩度65 明度-20にします。

これで緑っぽい光になったと思います。

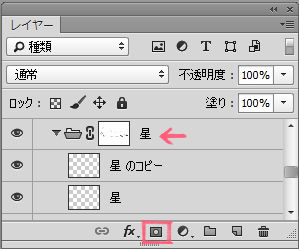

レイヤーの順序を変えます。

このままだと周りに影響する光だけでなく月の色も緑なのでレイヤーを入れ替えて月の色を白くします。

4pixelでぼかしたレイヤーを15pixelでぼかしたレイヤーの上にもってきます。

これで月は完了です。

次は夜空の雲が月明かりに照らされた光をいれていきます。

最初はテキトーで大丈夫です。

雲を描くとき同様、ラフで入れた白を指先ツールで整えます。

これで夜空の完成です。

好みの夜空の色みになるよう調整する

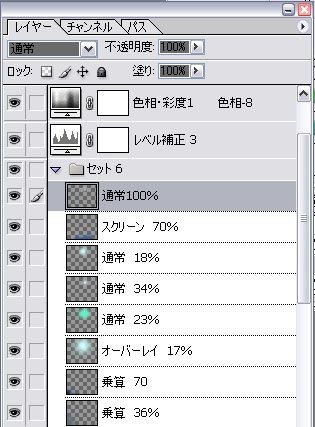

↓の画像はレイヤーの不透明度とレイヤーモードをレイヤー名にした画像です。

(普段こんなに丁寧なレイヤー名をつけてないですが、参考用につけました)

とはいえ、調整でやっているので、毎回このレイヤーモードや不透明度にするわけではないので、こんなレイヤーモード使ってるんだなぐらいにしか参考にならなそうですね。

レベル補正で光を強くしたり、色相彩度の調整レイヤーで全体の色も少しいじってます。

拙著デジタルイラストの「背景」描き方事典にも夜空の描き方を説明しているページがありますのでよろしければそちらも見ていただけたら幸いです!

…と、今まではここでこのページは終わりだったのですが……

ぜんすけ

なんと、拙著【デジタルイラストの「背景」描き方事典】の内容を途中まで公開しちゃいます!!

ここからは書籍版の解説になります。

夜空の描き方はAmazonページでも試し読みで読める範囲なので、ブログでも全部読めるようにしようと思います。

【書籍版】夜空の描き方

夜の雲の場合でも青空の雲と同様に空の色よりも雲の色を明るくして、雲に陰を入れる描き方をすることもありますが、ここでは空の色よりも暗い色のシルエット的な雲と満月を描きます。

夜空の描き方01 星ブラシを作る

アナログで星を描く場合はスパッタリングといって筆に息を吹きかけたり筆をぶつけたりして絵の具を飛ばすという方法を使いますが、デジタルの場合は星用にカスタマイズしたブラシ(星ブラシ)で描きます。

まず、ブラシの先端として4、5個の点を描いた画像を準備します。星の明るさは様々ですので、すべての点を同じ大きさにせずに変えておきます。

[不透明度]も「100%」の点だけでなく薄い点もあるといいでしょう。

これを[ブラシ先端のシェイプ]に登録します。

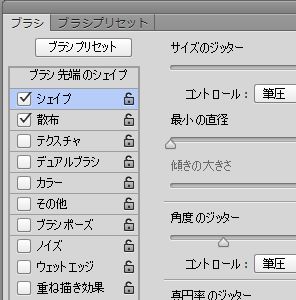

そして、[ブラシ]ウィンドウを開き、「カスタム筆」ブラシ同様に[シェイプ]の[サイズのジッター]や[角度のジッター]などを設定して、ブラシの大きさや角度が一定にならないようにして、[コントロール]も[筆圧]にします。

自分でも上記の説明で簡単に作成できると思いますが、僕の作成したブラシのセットにも星ブラシ01~03が入っています!

出雲寺ブラシセット_クリスタ版

出雲寺ぜんすけのブラシプリセット_Photoshop版

▲BOOTHにて販売中です。

クリスタがPhotoshopのブラシ読み込めないころに作成したのでPhotoshop版とクリスタ版がありますが基本的に内容は同じものになります。

▼ブラシの詳細記事

既存の星ブラシ01~03よりも細かい星を描くために作成した星ブラシ_04をFANBOXで支援者向けに公開しました。

こちらの FANBOX の星ブラシ _04 はクリスタの.sutファイルとPhotoshopの.abrファイル両方入っています。

星ブラシ_04【Photoshop&クリスタ】ダウンロードページ:https://blankcoin.fanbox.cc/posts/2591229

夜空の描き方02 グラデーションで空を描く

昼や夕方の空と同様に空のグラデーションを描きます。

夜空の描き方03 星ブラシで点を描く

新規作成した「星レイヤー」に、星ブラシで点を描きます。星ブラシをうまく作成できていれば、いいかげんにブラシをストロークしても自動的に図のような星の点が描けます。

星ブラシを作成せずに、数個の点を描いて、それを複製、回転、結合、複製と繰り返すことで星を描くという方法もあります。

夜空の描き方04 星の量を増やす

- 星レイヤーを複製し、移動や反転などをして星の量を増やす。

- 星レイヤーの[不透明度]を下げて薄くする。

- 新規レイヤーを作り再度、星を描く。

【01】で星ブラシを作成したときに点の[不透明度]に変化をつけているので①の時点でも星に多少の明暗差はありますが、②で薄くした後に再度新たに星を描くことで、星の明暗差を増すことができます。

夜空の描き方05 レイヤーマスクで星の量を調整する

星が多くなりすぎ、目立ちすぎる箇所がある場合には、部分的に星を消して薄くします。

元の状態に戻せるようにレイヤーマスクで消すと便利です。

レイヤーマスクはレイヤー単体だけでなく、レイヤーグループにも適用できるので、星レイヤーを複製していた場合でもまとめてグループごとマスクで薄くできます。

夜空の描き方06

星を一つか二つ輝かせます。レイヤーを新規作成し、青い色(R20、G100、B240)を選択してボケ足の大きなブラシで輝かせたい星の上をクリックします。その後、レイヤーの描画モードを[スクリーン]にします。光が強すぎて目立つ場合はレイヤーの[不透明度]を下げます。

輝きがイメージした色にならなかった場合は、メニューから[イメージ]→[色調補正]→[色相・彩度]を選択して、色を調節します

夜空の描き方07

「青空と雲」(p.8)と同様の雲を描きます。まず雲のベースレイヤー(R25、G30、B80)を描きます。

薄い雲を追加します。

夜空の描き方08

雲のレイヤーは星よりも上の階層にします。

星よりも雲のほうが近くにあるので、雲の上に星を描かないようにします。

雲が薄くて下のレイヤーの星が透けている場合は問題ありません。

しかし、透けている星が大きかったりして目立つようであれば、その星の部分だけレイヤーマスクで少し薄くするとよいでしょう

夜空の描き方09

調整レイヤーで色調補正をします。ここでは[色相・彩度]と[カラーバランス]を使います。

もっとも、最後に様々な調整レイヤーを使用すると、バンディング(p.27)が起きやすいので、空だけの絵ならば調整レイヤーではなく空のグラデーションの色や雲の色自体を変えて調整したほうが安全です。

夜空の描き方10

- STEP

❶レイヤーを作成して、白で円形を描きます。

- STEP

❷ レイヤーを複製し、メニューから[フィルター]→[ぼかし]→「ぼかし(ガウス)」でぼかします。

- STEP

❸ぼかしたレイヤーを複製し、ボケ具合を強くします。

- STEP

❹ 新規レイヤーを作成します。

青い色(R50、G50、B150)を選択し、ボケ足最大でサイズも月よりも少し大きいブラシで1回クリックすることで円形に効果を描きます。

このレイヤーの描画モードは[スクリーン]で[不透明度]は「50%」程度にします。 - STEP

❺青い色で塗った❹のレイヤーを複製し、メニューから[編集]→[自由変形]で拡大します。

この解説図の画面外まで広げています。

- STEP

❻月面を描き込みます。

作例のように月が小さいのであればこの前段階で完了でもOKです。

誠に申し訳ありません!!

ここからは先の夜空の描き方11と12は画像などブログ表示用に編集中なのでしばらく文字のみです。

対応完了まではAmazonページの試し読みで読めるのでどうぞよろしくお願い致します!

夜空の描き方11

作例ぐらいの月の大きさであれば月面のクレーターを描く必要はありませんが、月を大きく描いてクレーターまでを描き込む場合には注意点があります。

月面には反射率が低くて暗く見える「海」と呼ばれる部分(実際に水がある海ではありません)と、反射率が高くて明るく見える「高地」と呼ばれる部分があります。

「海」は、窪地部分に溶岩が溜まってできた土地です。溶岩からできる玄武岩という黒い地質な

ので暗く見えます。

また、「海」はクレーターが少なく、「高地」はクレーターが多い土地になっています。これは「海」の部分に元々あったクレーターが溶岩で埋まってしまったからです。

「海」にクレーターを描き込みすぎないように注意が必要です。

ちなみに、月面の「海」と「高地」の模様は南半球だと上下左右が反転して見えます。

同様に、北半球では三日月は左側が欠けて見え逆三日月である二十六夜は右側が欠けて見えますが、南半球だと三日月は右側、二十六夜は左側が欠けて見えます。

これは北半球では南の空を見上げているのに対し、南半球では北の空を見上げているからですA。

南半球では太陽なども北の空を通るので、家も北向きに建てられます

夜空の描き方12

満月が出ているときはその明るさで星は見えづらくなるので、満月を描く場合は星レイヤーを非表示にしてしまってもよいでしょう。

しかし、絵ではある程度見栄えを優先してもよいと思いますし、仕事で描く場合は星と月が同時に描かれている絵という発注もあると思います。

とはいえ、さすがにNG例のように月の真横にハッキリと、たくさんの星が描かれていると違和感が出てしまいます(一つか二つぐらいなら惑星と言えるので問題ないですが)。

そのため、月と星を同時に描くときはせめて月の周辺の星を消すとよいでしょう。

B のように星レイヤーをまとめたレイヤーグループにレイヤーマスクを作ります。ボケ足の大きなブラシで月を中心に消すことで月に近づくにつれて星が見えなくなります

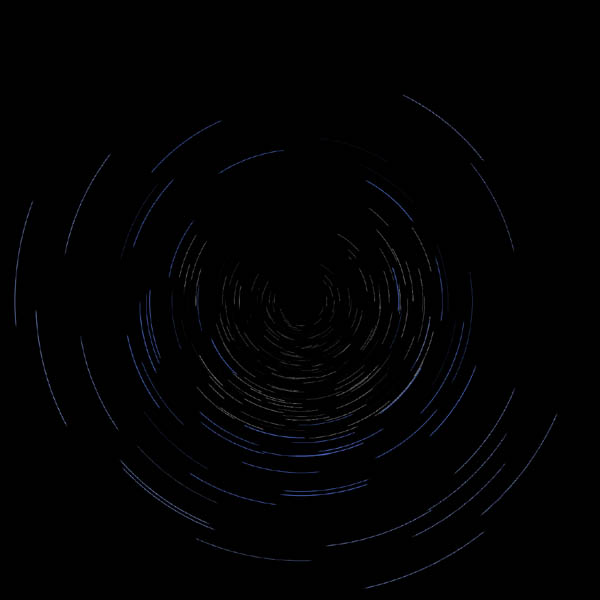

星の軌跡を描く

続いて次はリクエストをいただいた星の軌跡の描き方について解説していきたいと思います。

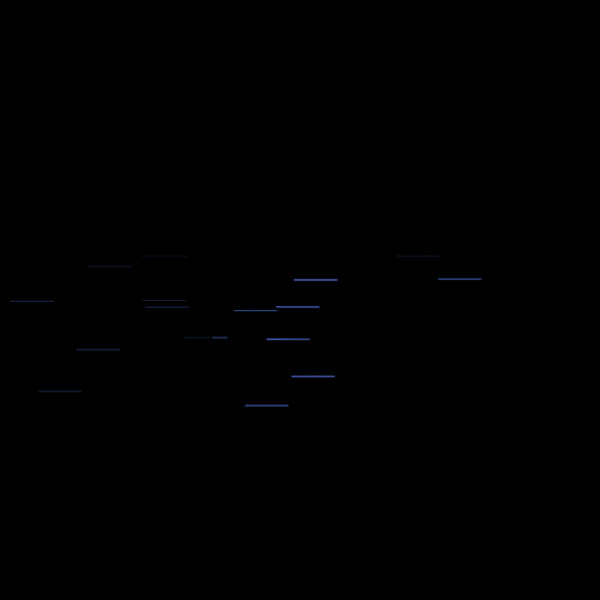

横線を描きます

一つ描いて複製でもいいですが、線どうしの配置をランダムになるように気をつけてください。

それを複製します

適当に色を白とかに変えたりしながら複製します。

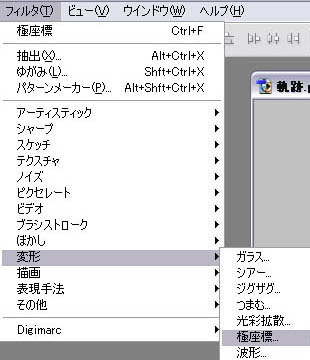

フィルタ→変形→極座標をかけます

ここで一つ重要なポイントがあります。

それはここまでの工程は正方形のキャンバスサイズで作業することです。

実際に今回のは正方形になってますよね。

これは極座標の中心を画面の中心にする必要があるからです。

そうしないと円形ではなく弧を描いてしまうので今回のような形にならないのです。

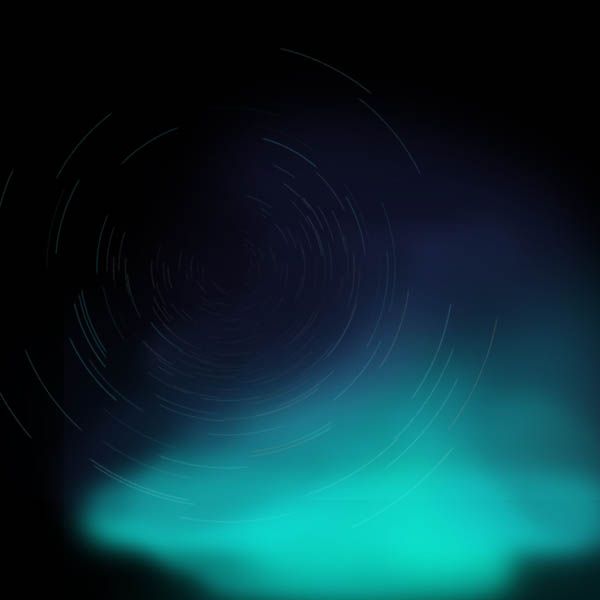

星の軌跡の位置を移動して、夜空を描いていきます。

画面を広げて、軌跡の位置を移動して、夜空を描いていきます。

星の軌跡追加

星の軌跡が足らない気がしたので複製して増やします。

レベル補正をかける

レベル補正して夜空の色をハッキリさせます。

木を描く

夜空だけでも寂しいので木とか描いておきます。

この記事は夜空の解説なので木についての解説は省略しますが、このような場合はシルエットだけでの描画で大丈夫だと思います。

ぜんすけ

シルエット背景は作業の省力化しつつ見栄えするイラストが描けるのでオススメです

画面の範囲を決めて完了

そして、画面の範囲を決めて完了です。

星の軌跡まとめ

そんなわけで、星の軌跡を解説したわけですが、これって背景としては汎用性ないというか、そもそも背景になりずらい

というか……。

星が移動する長い時間を撮った絵なわけだから、当然そんな長いこと人物が同じとこにいるわけもないですからね。

使うとしたら、ストーリーの中でキャラクターが撮った写真として出すぐらいでしょうか。

でもまぁ、リクエストしてくれた方は喜んでいただけたみたいですし極座標のフィルタの使用例としては良かったかなと思います。

他の何かで直線を曲げたいときにでも、この講座のことを思い出してやってください。

みんなの夜空の描き方まとめ

Twitterなど皆がSNSでたくさん描き方を発信してくれているのですが、SNSでは見逃すと流れてしまいますよね。

僕が見かけたものをこちらにまとめてチェックしやすくしました。

紹介させていただいた方々をTwitterでフォローしていると最新の情報が見れますので要チェックです!

tomatoさんの星空の描き方

tomatoさんの pixivページ:pixiv.net/users/30817746

| 自然物背景イラストの描き方 | |

| 空と雲の描き方 | 夜空(星空)の描き方 |

| 月の描き方 | ランダム感_自然物の描き方基礎 |

| 夕空の描き方 | 曇り空の描き方 |

| 岩の描き方 | 海の描き方 |

| 花畑の描き方 | 木の描き方 |

| 山の描き方 | 草原の描き方 |

| その他背景の描き方 | |

| 電柱の描き方 | 魔城背景の描き方 |

| 逆光シルエット背景の描き方 | ビル群背景イラストの描き方 |

| 写真トレース背景の描き方 | |

| 室内(部屋)背景の描き方 | 室内背景添削講座 |

▼当ブログ以外のもたくさんの背景描き方サイトがありますのでそれらをご紹介。

≫背景の描き方イラスト講座サイトまとめ

この世のすべての背景描き方サイトを集めるかのごとくまとめた記事です。

Last Updated on 2023年5月17日 by 出雲寺ぜんすけ