現役のプロの目線からみてパルミーというイラストオンラインスクールが、これからプロを目指す人の役に立つのだろうかということをがっつりレビューしてみたいと思います!

僕は普段このような背景イラストなどを描いていたり

▼こういった背景イラスト技法書など執筆しています。

▼イラストを始めるのに必要な道具、学習、就職など当ブログ内容の総まとめ記事

≫イラストレーターになる方法の全知識まとめ【現役のプロが解説】

現役で絵の仕事をしている出雲寺ぜんすけが執筆しています。

Key作品『終のステラ』に背景イラストで参加。キネティックノベルのロボット三部作の楽曲をレトロテイストアレンジしたアルバム『JUKEMATA』ジャケットイラストの“背景”を担当

≫近年のお仕事(公開可能)実績紹介

こちら以外にも実績非公開の仕事で、スマホゲームの背景などを今も毎日で描いて仕事しています。

ジャンプできる目次

パルミー(Palmie)ってイラストオンラインスクールは役に立つのか?

絵のプロになるにはどこで学べばいいのか?

「絵のプロになるってみせる!」

そう思ったらいったいどこで学べばいいでしょうか?

学びにいく必要なんてないぜ! プロになってから仕事をしながら学べばいいのさ、OJT!

というか絵描きなんてプロも一生学び続けてるんで、必然的にプロになってからも学ぶわけですよ。

だから、『上手くなっていずれプロになるのではなく、プロになってからいずれ上手くなる』

という逆転の発想の記事を以前書きました。

≫プロになるために絵の練習をしなくてもいい理由

しかし、まぁこれは固定観念を壊すために僕の通ってきた偏った事例からの、『最初はブラック上等戦略』なわけで。

人によって置かれている状況も違いますし学校に通う余裕がある人はそれもありではあったりします。

ブラック環境はやっぱりキツイですしね……

ぜんすけ

10数年経ってあとから考えると夜中にみんなで銭湯に行って朝まで仕事したのも良い思い出……

でも、もう一度とやりたいとはまったく思わない、それがブラック環境。

最初から良環境で働ける確率を上げるためにはやはり学習し、技術を身につけること。

そのためには一体どんな学ぶ方法があるのかを解説していきます。

専門学校や美術大学

専門学校がゲーム会社などの企業の人を招いての学生のポートフォリオ展覧イベントやってくれたりもしますよね。

企僕もゲーム会社勤務していたときに専門学校のアミューズメントメディア総合学院のイベントや芸大の卒展を見にいったこともあります。

そんなわけで学校も活用しだいだと思いますが、学校ってのは数百万単位のお金がかかるので他にプロになる方法も比較検討したくなるというもの。

ネットや書籍

まさにこのブログも背景講座を公開していますし、そういった無料で学ぶ方法もありますし、書籍もたくさんあるので独学の定番といえるでしょう。

≫Kindle Unlimited読み放題のイラスト技法書と参考本105冊

低コストで独学の王道ですね。

オンラインスクール

今は色々ネットでも無料で情報がある時代ですが、有料のオンライン講座やってるところもありますよね。

今回はそのオンラインスクールのパルミーを実際に1ヵ月体験してみてどんなもんよってのを語ってみたいと思います。

受講者視点だけでなく講師視点でも分析

普通のこの手の記事は学ぶ側だけの視点だと思いますが、それを今さら僕が書いても面白くないですよね。

この記事ではパルミーというオンラインスクールビジネスが講師側としてどうか、他のサービスと比べてみてどうなのか、例えばYouTubeと比べてとか書籍と比べてどうかとか書いています。

ぜんすけ

普通の紹介ではだれでも書ける記事なので、こうして背景描き方講座を発信している人間らしくメタな視点での切り口パルミーについて語ってみようかと思います。

まだ、学生の方だったりすると講師側の視点といわれても……と思ってしまうかもしれませんが、絵師を目指しているのであればあながち他人事ではなかったりします。

あなたも有名な人気絵師様が専門学校の特別講師などやってるのを目にしたことはあるのではないでしょうか?

学生の憧れの絵師を講師に迎えることで学生の満足度向上や新規受講希望者を募ることができるというわけですね。

そもそもパルミーってなんですか?

パルミー公式サイト:https://www.palmie.jp/subscriptions/lp

そんな感じで独自性のある記事にするためツッコんだ内容も語りたいのですが、まず最初はそもそもパルミーってサービスが何かの説明をしたいと思います。

動画による解説と作例などの説明用の資料などがダウンロードできたりします。

動画で解説に使っているスライドも見ることができるので、動画を止めることなく前後の解説内容を確認することができます。

パルミーの講座の内容

- キャラクター

- 背景イラスト

- 漫画

- その他講座

このように大きく4つのカテゴリーがわかれています。

パルミーはキャラの講座がメインだろうと思っていましたが、思っていた以上に背景の講座も結構たくさんありました。

実際に僕が視聴した講座についてはのちほど紹介します。

パルミーは月額定額制で見放題

パルミーは月謝制です。たくさんの講座があり、さまざまな人の求める講座に対応できるようになっています。

月謝制講座一覧ページから月謝制の動画にどんなものがあるかや、内容が確認できます。

僕が確認したときは1ページに40講座あってそれが5ページぐらいあって、パルミー月謝制の講座数は168講座ほどありました。

昔はパルミーには単体販売の講座がありました。

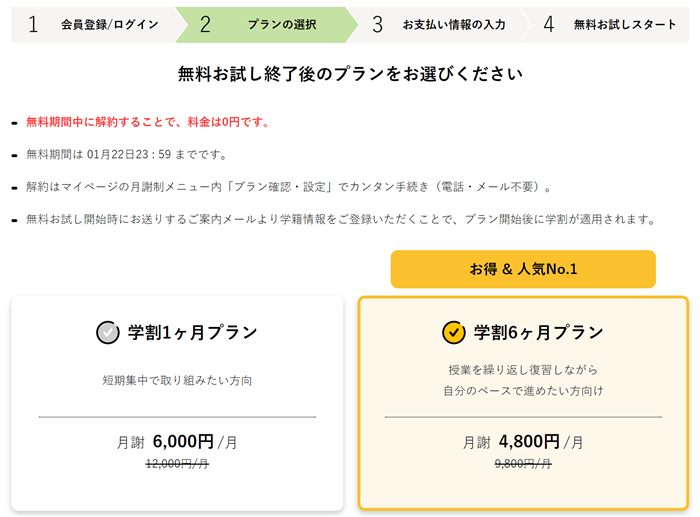

パルミーの月謝制の6ヶ月の料金(受講にかかる値段)はおいくら?

\ちなみに学割の場合は半額で6ヵ月で2万9400円!/

一般的な学校と比べて、パルミーはオンラインということで受講にかかる値段はかなり低価格ではないかと思います。

| 1ヶ月プラン | 6ヶ月プラン | 12ヶ月プラン | |

|---|---|---|---|

| 学生 | 6,000円/月 | 4,900円/月 | 3,950円/月 |

| 一般 | 12,000円/月 | 9,800円/月 | 7,900円/月 |

受講料金はタイミングによってキャンペーン中だったりしてさらに安い値段の場合もありますので、公式ページで確認していただければと思います。

専門学校や美大などであれば月に10万以上だと思いますが、パルミーは1ヵ月1万2000円ですみます。

12ヶ月プランだと一か月あたり7,900円とさらに安くなります!

パルミーの料金が高いか安いかは使い方にもよる

- パルミーの場合は期間が区切られているので、その間に勉強する必要がある

- 学生で長期休みとかで時間があるときに始めたりするとお得

- 三日坊主で使わないともったいない

というわけでパルミーにかぎらずあらゆる学習サービス全般ではありますが、活用しきればお得という話です。

▲パルミーの料金についてはさらに詳しくこちらの記事で解説しました。

パルミーの学割

パルミーには学生限定の学割があって料金が半額になる学割というのがあって学生なら月6,000円と普通に習い事レベルの値段だったりします。

さらに6ヵ月プランなら月4,900円、12カ月プランなら3,950円になります。

パルミーの学割対象

- 申込時に25歳未満であること

- 未成年の方は契約に際し、保護者の同意が必要です

- 日本国内にある中学校・高校・大学・大学院・専門学校などに通う学生

学籍番号もしくは学校発行のメールアドレスをお持ちの方が対象になります。

<対象となる学生>小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大、大学、大学院、専門学校、日本語学校、大学受験予備校、インターナショナルスクールに通う学生の方

https://www.palmie.jp/subscriptions/lp_student_discount

学割適用条件

学割が適用される期間は学籍情報登録より2年間まで。契約中に、適用期間が終了すると、通常料金になる。

というわけで25歳以上や上記のような学校の学生でない場合は対象外になります。

まぁ、普通に一般的な学生なら対象になるかと思いますが、たとえば僕のようなとっくの昔に社会人になっている人がオンラインスクールなどで学籍を取るみたいな裏技的なのは対象外になるわけです。

パルミー学割の適用方法

学割のやり方は以下のようになります。

- 公式サイトの「無料7日間お試し」をクリック

- 会員登録する

- 申し込むプランを選択

- 支払い方法を選択

- 無料お試し期間スタート

- 学籍情報の登録

この申し込みプランの選択で学割1ヶ月プラン、学割6ヶ月プランを選択

学割ページから遷移しないと通常料金での申し込みになるので、もし学生なら上記方法で学割での申し込みがオススメです。

詳細は上記ページに書かれていますが、学割は学籍情報が登録されないと適用されないということなので無料お試し期間中に情報を登録するのもお忘れなくということです。

じゃあパルミーは無料のYouTubeと比べてどうか

YouTubeは無料ではありますが、広告モデルなのでテレビとかと同じでCMという形ではあったりします。

もちろんユーザー的にはお金がかからないのでコスパという意味ではYouTubeは優位ではあるかなと思います。

YouTubeとパルミーの関係もそんな感じなのかなと思います。

なのでまず、YouTubeの人気の動画コンテンツは見たほうがいいと思います。

無料ですし、かなり有益な情報を発信してくれています。

で、それらを見たうえでさらに有益な動画コンテンツがないかなと思ったところでパルミーは検討してみる流れかなと思います。

パルミーのような有料コンテンツの必要性

んー、それでもYouTubeでわりと満足しているし、わざわざ有料のパルミーって必要あるの? って思いますよね。

もっともな疑問ですが、それでも僕はやっぱり有料コンテンツって必要あると思います。

有料コンテンツだからこそ、多様な講座や痒い所に手が届く内容のコンテンツを増やしたりできるはずなんですよ。

というのもYouTubeの広告モデルって広告でまともなお金が入ってるのはかなり限られているんですよね。特に今はすでに多くの人がやっていてすでにレッドオーシャンになっている印象なので再生回数の明暗がえげつないレベルになっているように見えますね。

なので、ニッチな内容をやる場合はお金になることを期待せずにやならくてはならないわけです。

僕が最初にYouTubeの投稿をしたのは、はるか昔でまだ広告というのがなく収益化みたいな考えもなく、完全に趣味でアップしていました。

わりと動画作成も面白かったので何本かアップしたものの動画って編集とか結構手間がかかるので途絶えてしまったというのがあります。

出雲寺ぜんすけのYouTubeチャンネル

▲昔は適当な動画でも1万再生とかされていますが、きっと今同じ動画あげても100回も再生されないんじゃないかなと思います。

そういう意味では広告収益化はできなかったけど今より良い時代だったのかもですね……。

やはりお金が入ると仕事として取り組む時間を確保しやすいというのもあるので、動画のような手間のかかるリッチコンテンツでは無視できない要素ではあるわけですね。

発信者(講師、著者)側から見たパルミー

解説をする側から見たパルミーはいったい何なのかという話もしてみようと思います。

情報発信のプラットフォームの一つ

情報発信をする場合、一体どの媒体(プラットフォーム)でするかを決めますよね。

ようするにどの企業と組むかということですよね。

- 出版社と組んで文字ベースで解説するなら書籍

- Googleと組んで動画コンテンツだすならYouTubeですし、文字ならブログ

- 専門学校と組めば講師

- パルミーと組むと有料の動画コンテンツ

これらは別に一つに絞る必要もなく、パルミーで背景の講座をされている酒井達也先生なんかはパルミーだけでなく専門学校講師しつつ書籍も出しているのでかなりフルコースな感じで活動されていますね。

TwitterやインスタなどSNSも情報発信のプラットフォームなのでそれを中心に発信をしている人も多いのではないでしょうか。

この場合はプラットフォーム自体が直接広告や印税などで利益を発信者に還元する仕組みではないので同人など他の活動と繋げていることも多いのではないでしょうか。

パルミーというプラットフォームを使う利点は?

それぞれの利点もあると思いますが、今回パルミーを受講してみて思ったのはガイド役の人がいるので質問などを適宜いれてくれたり視聴者に役立ちそうなことを引き出そうとしてくれているのがポイントかなと思いました。

YouTubeですと今はまだ個人活動のチャンネルが多いですが、複数人数が登場することで番組感がでますね。

書籍の出版も編集者さんという著者以外の人の目が入って内容がブラッシュアップされますが、同様にパルミーも企業としてのチェック機能が入るので、クオリティの向上がなされるのではないかと思います。

パルミーの講師への報酬はどうなのか予想してみる

僕自身がパルミーで講義を持っているわけではないので憶測での話になります

(逆に内部情報を知っていたら機密情報漏らすことになるので気軽にこうして書けない)

パルミーの講義の講師に対する報酬は再生数に応じた報酬もしくは一定額の買い切りどちらかなんでしょうね。

ハイブリッドパターンもあると思いますが、僕の予想は再生数関係なく買い切りですかね。

どのぐらい再生されるかわからない動画講義の作成にかかる手間などの資金リスクをパルミー社が負う形で、その分利益が上がったらそのリスクを負った分パルミー社が利益を回収するというところでしょうか、資本主義社会的には。

人気講座の講師だったら買い切りではなくではなくレベニューシェアにしたいところではないかなと思いますが真相はどうなんでしょうね。

二度目の依頼からは報酬アップとかそういうのはありそうな話かもですね。

パルミー社としても再依頼の場合、実績値が取れてるので報酬によるリスクの予想ができるようになりますしね。

パルミーの講座内容は実際どんなもん?

ようやく実際のパルミーの講座内容にも触れていこうと思います。

当ブログは背景講座コンテンツをやっていることもあるので、最初はパルミーの背景講座から紹介しますが、パルミーのコンテンツはキャラ向きのものも多いので僕が受講してみたものを紹介していきます!

(背景講座すべて網羅できず、すみません!!)

モチーフ別 背景の描き方講座_講師:酒井達也

モチーフ別ということで、僕も背景描き方事典でやったのと似た切り口なのですが、他の方がどうやっているのかは興味深いところです。

そして、実際に見てみると自分では意識してなかったことなど、なるほどと思わされることもあり勉強になります。

個人的には時間切れで今回は全部の講座を視聴しきれていないのが口惜しいところです。

▼講師:酒井達也先生の著書

写真から作るデジタル背景講座_講師:あんよ

あんよ先生は当ブログのお仕事募集中!背景イラスト絵師まとめでもご参加いただいています!

こちらの講座は写真を使った背景の描き方の解説ですね。確か講師のあんよ先生は以前はカメラとか写真に関係するお仕事をされていたとかで、そのあたりの専門知識をイラストに活かす方法など興味深い内容です。

カメラを意識した背景の描き方講座_講師:garnet

講座タイトルからもわかるように上記あんよ先生同様にカメラ系の知識の解説があります。

特徴的な解説としては双曲線を使った描き方の解説(魚眼とかみたいに曲がった線)があります。

ちなみに初心者の方は最初からちゃんとみたほうがいいと思いますが、基本的なパースとか把握されているのであれば最初の20分ぐらい経過したあたりから視聴すると双曲線とかの情報から見始めれたと思います。

カメラを意識したイラストの演出についての解説はかなり有益な情報ではないかと思います!

▼講師:garnet先生の著書

ゲーム背景実践講座_講師:甘蟹

Twitterで日頃、ゲーム背景イラストをお見かけしている甘蟹先生の講座ですね。

上級者向け講座ということで実際のゲーム立ち絵背景を仕上げていく流れで解説されています。

背景はわりとたくさん物があったりすると描くのに時間がかかるんですが、甘蟹先生の手の速さもあり今までゲーム背景を描いたことがない人にとってもやれそうな気持ちがもてる講座だと思います。

最初は箱とかシンプルな物の塗り方から解説してくれているので上級者向け動画となってますが初心者の方からでも見れるようになっていると思います。

背景イラスト 建物・街並みの描き方講座_講師:ふぃーる

同じくTwitterでもすばらしい背景をお見かけする、ふぃーる先生の講座ですね。こちらもパルミーの上級者向けの背景講座です。

初級や中級向け講座から見始めたため僕は時間切れで最後まで視聴できていないのが残念なのですが、反射光による色の影響とかを写真でも実際にそうなっているというのとかも見ながら解説してくれていて、参考になる動画だと思います。

背景の厚塗り的な塗り方を学びたい場合はこちらの講座が良いのかなと思います。

またパルミーを受講したらぜひ続きを見たい講座ですね!

その他背景講座

書籍のほうは僕も買わせていただきましたが、ゾウノセ先生の「フォトバッシュ入門講座」は受講したかったですね。

同じ素材で一緒に作業ってのがよさげなんですよね。

この講座もおそらく後述するワークショップ式の講座だと思うんですよね。

それでけに時間切れが口惜しい……。

▼講師:ゾウノセ先生の著書

今回紹介した以外にもパルミーには以下のように背景の講座はまだまだあって、全部受講するにはさすがに時間が足らなかったですね。

背景イラストパース講座 一点透視編 講師:瀬尾浩史 |  背景イラスト講座 ファンタジー風景編 講師:Yuh |  ファンタジー背景講座 講師:はすみゆうき |

色鉛筆で描く 小物&風景イラスト講座 講師:かつなが |  透明水彩で描く植物モチーフの背景講座 講師:オオコシチカ |  水中イラスト講座 講師:ひな |

背景イラスト講座 日常風景編 講師:Yuh |

僕の受講期間終了後にも埜々原先生の講座が新たに追加されていました。

これまた興味深い内容の講座を投入してきますね!

すでにかなりの数の講座がありますが、随時あたらしい講座が追加されているようです。

▲追加された背景講座をこのページに追加していくと長くなりすぎてしまうので別記事でまとめました。

意外と知らない!ラフの描き方講座_講師:KEIZO (ORETO)

こちらは新しい講座のようで「人体バランスを体得する!骨格トレース7日間」とか他にも過去のKEIZO (ORETO)先生の講座があります。

パルミートップページの人気講座欄に表示されていることからも、パルミーが推していることがわかります。

実際に見てみると骨格ラフから大ラフ→ラフ→色ラフと段階を踏んで解説してくれていて初心者にもやれる気にさせてくれる良き講座です。

しかも、骨格ラフって最初の段階から躓いたらどうすんのよってあるあるな状況にも「人体バランスを体得する!骨格トレース7日間」など過去の講座でフォローされていたりします。

KEIZO (ORETO)先生は専門学校の講師もやっているようで、解説慣れしているのがわかりますしパルミーを見るなら、とりあえずこの動画から入ってみるのはいいんではないかと思います。

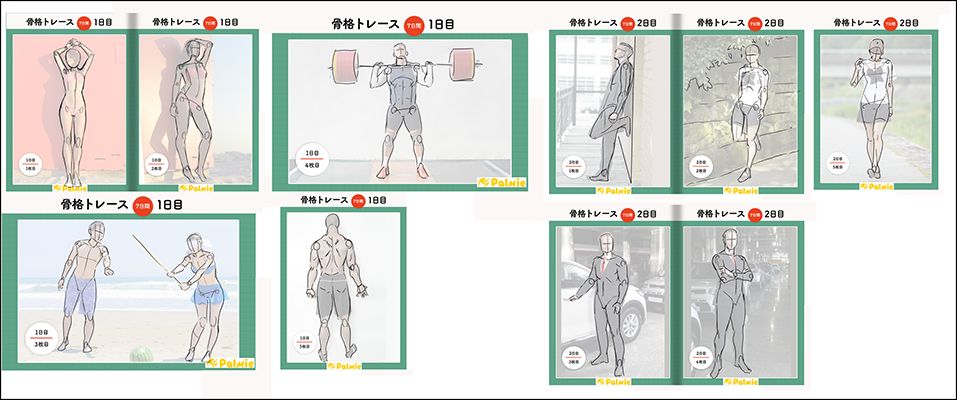

「人体バランスを体得する!骨格トレース7日間」は練習用の写真がまとめられたPSDをダウンロードできるので、実際に動画流しながら一緒に描くことができます。

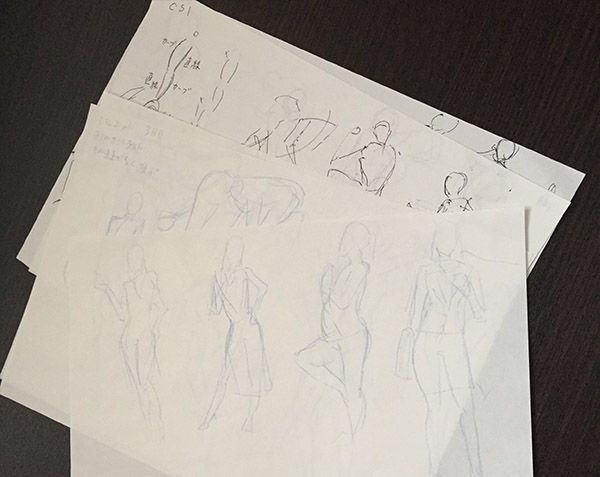

▼ちなみに実際に僕もやってみました。

画像は2日目までの内容ですが、一応7日目までやりました。あまり時間はかかりませんし楽しくできました!

今回はわりと動画を流して先生の手本を見ながらやってしまっているんで、純粋な骨格トレースというより半分ぐらい先生の模写的な感じでやっちゃてます。

次の段階として写真だけから自力で骨格トレースの練習すると段階踏んでもいいのかもですね。

毎日一緒にジェスチャードローイング ヌード編_講師:砂糖ふくろう

「ジェスチャードローイング」この言葉ネットなんとなく目にしたことがあるようなないような。

とくにジェスチャーという言葉からわかるように何をやっているか短時間の絵でも伝わるように描けるようにする練習ってことみたいですね。

アクションと感情を書き留めたアイデアスケッチ

ジェスチャードローイングは『アクションと感情を書き留めたアイデアスケッチ』ということで、そのまま清書とかに進めるためのラフとかではなくて、アイデアスケッチってことみたいです。

一緒に練習してる感が良い!

ポーマニ系は色々なポーズが描けるようにはなりそうですけど、本番では一生描かなそうなポージングで、練習のための練習になりそうで僕は個人的にあんまりやってみるかという気が起きないやつだったりします。

なにごとも継続するのが大変ですが、動画で一緒にやってくれている感覚になれるので一人黙々とやるよりも継続しやすいみたいなところあります。

時間制限で描くということは手を早くする練習になるし、なにより短時間で継続しやすいというのは大きなポイントだなと思います。

しかし、一つ難点があるとすればこの初心者向けのヌード編はパルミー外部のサイトを別タブで開かないといけないのが手間なんですよね。

【追記】この問題改善版が制作中とのことです。▶パルミーBlog 「制作決定! 新・ジェスチャードローイング」

初めてのジェスチャードローイング ー衣服編ー

この衣服編は前述した別サイトを開かないといけないという致命的な問題点が解決されているので良い感じです。

別サイトを開かせる理由がヌードによる年齢制限的なものが原因だとしたら、芸術とかだとヌードである必要あるのかもわからんですが、正直ジェスチャードローイングという意味ではヌードである必要性はないのでボディラインが見やすい水着とかでいいんで衣服編の形式でやってくれたほうがいいなと思いました。

▼実際に僕もやってみました。

衣服編で非常に使い勝手は改善されていますが、先生の作業画面の範囲を広げて欲しい!

時計は大きくなくていいので、なんなら円表示じゃなくバー表示とかでもいいぐらいなので、できる限り先生の描画を映している範囲を大きくしてほしいですね。

参考画像も縦長の画像であれば横幅余ってますし、先生の描いているのを映している画面広げられそうなので、今後また新たなジェスチャードローイング動画を追加するときにはぜひご検討を!

ちなみに『毎日一緒に』のほうは30日ですがこちらは7日間なので無料お試し期間で試しやすいです。

新・ジェスチャードローイング講座

どうやらパルミーのジェスチャードローイング講座がリメイクされるようです!

ヌード編のほうも1画面で見れるようになるということですし、衣服編ももしかしたら当ブログ記事の上記改善要望が反映される可能性もワンチャンありますし期待ですね。

講座の再構築にあたって、以下のような改善を行ってまいります。

パルミーBlog 制作決定! 新・ジェスチャードローイング

・ポーズモデル動画をパルミーで撮影し、リンク切れの心配を無くす

・着衣編と同様に、1画面表示での受講を可能にする

・水着着用のモデルを採用することで、動画の年齢制限を撤廃

イラスト・マンガのための著作権講座_講師:遠藤正樹(ビーンズ行政書士事務所)

これは画面見ないでラジオ的に聞けるので、絵の作業中BGMとして流せるのでおすすめです。

意外と知らないこととかもあると思うので、パルミー受講したらとりあえず作業中に流しておいていいかなと思います。

たとえば、短いフレーズみたいな文章には著作権は発生しないってことです。

ぜんすけ

あきらめたらそこで試合終了ですよ…?

とか、有名なフレーズを書いちゃったりしても、これだけだと著作権に守られる対象でないってことです。

これで僕も大手を振って

「あきらめたらそこで試合終了ですよ…?」と無駄に連呼することができるってもんです。

ちなみにそのセリフの横に先生の絵とか加えたりしだすと危ういようですが……。

パルミーの講座受けてみての要望

複数講座を持っている先生の場合、講師の名前をクリックしたらその講師の全動画一覧のページが表示されるようにしてくれるとありがたいなと思いました。

良い内容の講義だった場合、同じ先生の別講座を見たいと思うのでぜひ実装を希望します!

パルミー の講師一覧

見放題の対象講座の講師一覧

47AgDragon

akisa

bibico

B-銀河

daito

garnet

GURIWORKS

KEIZO (ORETO)

Lithium

M.B

MRI

Palmie

refeia

sho

SUZ

U35

ueo

ume

vivi

YANAMi

Yuh

あるちぇ

あんよ

うみのみず

えびも

オオコシチカ

おちゃう

かつなが

かとうひろし

ぐれーともす

さけハラス

さわぐちけいすけ

さんけ

じぇいく

シラユキ

シルバー

すぴか

ゾウノセ

たか

たくじ

ダテナオト

ティカ

ニリツ

はすみゆうき

ピスケ

ひな

ひやしみらの

ふぃーる

ぷきゅのすけ

ぶひぃ

へいたろう

ベコ太郎

マスノナツキ

みなせなぎ

もじゃクッキー

ゆげ

よー清水

ヨシモト

らいらく

ろぼみすちゃ

伊津野妙子

伊藤ひずみ

井関修一

羽々倉ごし

永井詩織(株式会社グラフィック)

遠藤正樹(ビーンズ行政書士事務所)

甘蟹

戸城イチロ

虎龍

五七翔二

甲斐千鶴

高木正文

黒城ろこ

佐田鳩子

砂糖ふくろう

桜井柚南

笹淵久子(GIKUTAS)

三澤 寛志

師走トオル

志島とひろ

酒井達也

秋岾すなお

住咲ゆづな

松(A・TYPEcorp.)

松尾やしろ

深谷陽

神吉李花

瀬尾浩史

斉藤 拓也

雪詩さひろ

竹花ノート

椎名見早子

塚原重義

田中基

田中裕久

藤ちょこ

藤井英俊

猫屋敷ぷしお(ネコぷし)

猫月ユキ

乃樹坂くしお

埜々原

白井秀実

普津澤時ヱ門

平井ゆづき

北乃友利

唯奈

柚希きひろ

和遥キナ

講師の人数が多かったので確認するときは↑の+マークをクリックして開いてください。

講師のアイコンやpixivやTwitterのアカウントを確認したい場合は見放題の対象講座一覧ページから確認できます。

パルミーには無料講座があるぞ

パルミーにはパルミー無料講座ページがあるのでそちらから雰囲気をつかむこともできます。

しかもこの無料講座は登録不要! すぐに見れます。

この無料講座のページは、動画の解説内容が画像とテキストで解説してくれているんで、復習したり動画の内容をザっと把握しやすくなっています。

パルミーの講座の進め方

パルミーにはたくさんの講座がありますが「どこから手をつけていいのか迷いそう……」そんな心配は無用です。

≫パルミーのおすすめ講座は!? 初心者がパルミーを受講するときの最適な進め方を解説!

▲こちらの記事にてパルミーでの進め方をしっかりと解説しています。

- 『アンケート』『受講相談』『スキルパス』などを活用して自分レベルと高めたいスキルに合った講座を見定めよう。

- パルミーの真の価値は『実際に手を動かして課題に取り組む』を実行したときに得られる。

- あせって知識だけに偏らせず『知識』と『実践(練習)』の両輪をぶん回そう。

パルミーの講座から学んだこと

講座の内容自体から学んだことももちろん色々あるんですがそのあたりは実際にパルミーを実際に受講して学んでいただくとして、講座発信者として学んぶことができたことも多いです。

まず、これは以前から思っていたことですが動画講座はリッチだしわかりやすいですが拘束時間がキツイ。

本とか文字媒体も読むのにはそれなりに時間かかるのは同じなのですが、自分ペースで緩急つけられないという弱点があるんですよね。

その解消としてパルミーでも実装されているのが動画の再生速度の調整です。

1.5倍や2倍速で見ることができます。

この機能に気が付いてからは基本2倍速で流していました。

ぜんすけ

結構2倍速で普通に聞き取れます。むしろ慣れると等速がかなり遅く感じます

お金を払うと考えるとたっぷり教えて欲しいと思う反面、この講座みると1時間か……と思うと重く感じるのが2倍速なら30分なのでだいぶ気楽に見始めることができます。

音声主体の映像がマストでない解説は『ながら受講』できてありがたい

絵描きにとっては音声のみ解説は作業BGM代わりに流せるので画面に依存しない講座は気軽です。

パルミーで今回僕が視聴した動画だとイラスト・マンガのための著作権講座がそのタイプですね。

YouTubeで大人気のさいとうなおき先生の動画なんかもこのタイプの聞き流しができる動画が多いですよね。

絵描きは作業序盤のデザインや構図など頭を使う工程が終わった後は結構なにかを聞き流しながら作業できるので、こういった映像にあまり依存しないコンテンツは絵描き向き番組ですね。

逆に音声での解説が少ない作業動画を流すだけのコンテンツはずっと見ていなくてはならないので、自分の作業をやりながら視聴するのに不向きになります。

配信者としては作業配信というものは、作業はどのみちするので配信もついでにできて一石二鳥なので、やりやすいコンテンツではあるんですが、見る側としてはわりと重め。

なので、視聴者側に意欲が求められるので、新規ファン開拓というよりはすでにファンの人向けのコンテンツなのではと分析します。

作業配信動画はすでに人気のある神絵師向けのコンテンツといえるのかもですね。

もちろん、動画配信をやろうと思ったらネタを考えたりするのも難しいので、矛盾するようですが一番最初にやるのはやはり作業配信になるんじゃないかと思います。

ですが、配信に慣れたタイミングで伸び悩んだらやはり作業配信は既存ファン向けだということを考慮して、内容を検討するタイミングがくるのではないかと思います。

※YouTubeの広告収益化には総再生時間も条件にあったはずなので、一本あたりが長時間になる作業動画配信は、その総再生時間が稼げそうなので、やはり最初にチャレンジするのにはいいのかもですね。

パルミーだと作業配信系になる場合は案内役の人が講師に質問して解説を引き出そうとしてくれたりしていますね。

ワークショップ形式の講座はいいぞ!【ハンズオン】

パルミーの講座を受講して「人体バランスを体得する!骨格トレース7日間」や7日間で学ぶ初めてのジェスチャードローイング ー衣服編ーなどのように自分も一緒に手を動かせるワークショップ形式は結構いいなという気づきが得られました。

ぜんすけ

ようするに作業動画をいい子にじっと見ていることに耐えられないんですけど、これって僕だけです?

上手い人がどう描いているかって興味もありますし見たいんですが、いざ見るとじっとしていられない感があるんですよね。

時間も長く感じたり焦燥感を感じるといいますか……(自宅で視聴する場合は特に。イベントとかのライブペイントはそんなでもないんですが)

ワークショップ(体験型講座)式で自分も手を動かすとこれが時間はあっという間ですし、結果として視聴を続けやすいんですよね。

僕も今後動画コンテンツを作成する際には画面依存度の低い流し聞きorワークショップ式がやれないか検討してみたいところですね。

ちなみにパルミーでワークショップ形式の講座を受講した場合は当倍速にしました。

他の講座で2倍速で流していたあと、戻すのを忘れてそのままジェスチャードローイングとか2倍速でやってしまうと時間半分の高難易度になってしまったりします(笑)

こういう体験型の講義をハンズオンっていうんですかね。

「あ、そういえばあの講座受けた? ハンズオンのさ」とか語りだすと急に意識高い系な空気出せそうですねw

パルミーの解約方法と申し込み方法

パルミーを受講するときには自動更新に注意しよう

納得のうえで気持ちよくお金は支払いたいものですかからね。

無料お試し期間終了後は有料になるので解約方法などは最初に確認しておくといいですね。

特に6ヵ月契約の場合は自動延長すると6カ月延長されるので大きいので要確認です。

ちなみに解約するとお試し期間が終了するため、無料お試しを最大限に使う場合は最終日に解約するといいみたいです。

パルミーを解約と退会の違い

- 解約 学習状況など残る。再開する可能性がある場合は解約。

- 退会 アカウントを削除。ユーザー情報などすべて消す場合は退会。

パルミーの解約方法

無料お試し期間中は、いつでも好きなタイミングで解約ができます。

しかし無料期間終了後は、事前に申込んだ契約になり途中で解約することはできなくなります。

| 無料お試し期間中に解約する | マイページの月謝制タブ内にある「プラン確認・設定」から解約手続きをする |

| 月謝制契約中に解約する | マイページの月謝制タブ内にある「プラン確認・設定」から月謝制の自動更新をOFFにする。 自動更新をOFFにすると契約プランの期間終了後自動的に解約される |

くわしい解約手続き方法は以下の記事で解説しています。

パルミーの申し込み方法

パルミーの解約の話をしたので続いては申し込み方法も軽く紹介しておきます。

パルミーの申し込み方法は公式サイトのページの『無料お試し』からはじめることになります。

そして1週間の無料期間が終了後に申し込み時に選んだ期間のプランが適用されます。

パルミーの支払い方法はクレジットカードか口座振替になります。

- メアドとパスワードで会員登録/ログインする

- 1ヵ月か6ヵ月プランの選択

- クレジットカード情報など、お支払い情報の入力

- メール認証後、無料お試しスタート

というのが申し込みの流れです。

申し込みの手順や支払い方法のQ&A など、くわしくは以下の記事でもっと詳細に解説しています。

パルミーの月謝制は長期(6ヵ月、12カ月)にするべきか1ヵ月にするべきか

というわけでパルミーは申し込み時にプランの選択をすることになりますが、1ヵ月と長期(6ヵ月、12カ月)どちらにしたらいいんだろうということを考えてみたいと思います。

長期プランは今まで6ヵ月しかなかったのですが、新しく2023年2月から12カ月プランができました。

パルミー月謝制、長期(6ヵ月、12カ月)プランの利点は?

- 長期プランにすると1ヵ月あたりのコストが下がる

- 長期プラン限定のパルミーの添削

- 長期プランにはペンタブが付いてくる

まず長期プランにすると1ヵ月あたりのコストが下がります。

- 1ヶ月プラン:12,000円/月

- 6ヶ月プラン:9,800円/月(計58,800円)

- 12ヶ月プラン:7,900円/月(計94,800円)

さらにパルミーでは、月謝制の6ヶ月プランを契約されている方を対象に、2ヶ月に1回でプロの講師による添削・相談を開催しています

添削などは上達のためにとても有意義なので長期プランの利点ですね。

まぁ、昨今はsessaとか有償の添削サービスが他でもあったりするので、添削だけを目当てにするならそっちでもありかって気もします。

↑sessaとパルミーでコラボキャンペーンとかやってたりするみたいですね。

時間があるのか、お金があるのかで選ぶ

結局のところお金はあるが時間のない社会人か、時間はあるが自由に使えるお金の少ない学生かでも選択は変わりそうですね。

社会人で仕事終わってからの視聴だと1ヵ月だとまず受講しきれないですが、学生が夏休みとかでガチ学習期間として時間とればそれこそ1ヵ月でも倍速使ったりすれば、全部は無理かもしれないですが、かなり受講できちゃうんではないかという気がします。

すでにプロだったりするとさすがに既知の知識もありますが、これから1から学習する学生にとっては有益な内容も多いうえ、学割で半額で6000円ってのは破格な気もしちゃいますね。

ぜんすけ

ふつうに学校とか行くと月10万ぐらいするんですけどね……

7日間無料のお試し期間があるので、とりあえずその期間で「人体バランスを体得する!骨格トレース7日間」や7日間で学ぶ初めてのジェスチャードローイング ー衣服編ーあたりをやってみてどんなもんか見てみるのはありかなと思います。

全部視聴しようとするとかなり数がありますが、ピンポイントで攻めれば1週間でもそれなりに見れるのではないかと思います。

忙しさに緩急あるかどうかで選ぶ

僕もそうですが、フリーランスだと仕事の緩急があるので、隙をみて単月で受講を検討したいところですが会社員で比較的安定しているようでしたら、長期プランもありなのかなと思います。

6ヵ月学割なしだとしても約6万円なので専門学校とかの一か月分にも満たないんですよね。

12カ月プランの学割なしで10万弱なので専門学校1ヵ月分ぐらいのコストといったイメージでしょうか。

とはいえ、大きなお金ではあるので休暇とかうまいタイミングでやれないか検討したいところですよね。

パルミー月謝制、長期(6ヵ月、12カ月)プランにはペンタブが付いてくる

6ヵ月プランについてくるペンタブはこちらのワコム社製ペンタブ「Wacom Intuos S(CLIP STUDIO PAINT2年間ライセンス付)」

6ヵ月プランだと、ペンタブとクリスタ2年間ライセンスがつくので、持っていない場合はその分もお得になるので、実質5万円程度になってきます。

なので、自分が道具がそろっているかどうかが判断要因の一つになるんじゃないかと思います。

これは最初僕も勘違いしたので気を付けていただければと思います。

しかしそれでも学生の場合、6ヵ月で3万円なうえ期間限定特典(2020年8月の場合)で5千円のAmazonギフト券もらえるみたいなので実質2万5千円とお手頃価格ですね。

上記で説明したように昔は長期プランの契約特典プレゼントはペンタブ一択だったんですが、以下の2つから選べるようになりました!

これは「すでにペンタブ持っているんだけど……」という人にとっては朗報ではないでしょうか。

- ワコム社製ペンタブ「Wacom Intuos S(PC版CLIP STUDIO PAINT2年間ライセンス付)」

- Amazonギフトカード 5,000円分

パルミーの添削とは

パルミー6ヵ月プランのメリットであげたパルミーの添削について補足します。

パルミーの添削の概要

パルミーの添削は依頼フォームから作品データと依頼コメントを提出すると1ヶ月以内を目安に添削の返却してもらえるというサービスです。

パルミーの添削の開催頻度と依頼可能回数

パルミーの添削は無制限にできるわけでなく、

▼以下の当ブログの記事で添削の価値などについてさらに突っ込んだ解説をしています。

パルミーの「パーソナルコーチ」とは

パルミーにパーソナルコーチというサービスが追加されましたが、パルミーの添削との違いは以下のようになります。

パルミーの「パーソナルコーチ」はマンツーマンで絵の学習アドバイスが受けられる

「パーソナルコーチ」添削を行うのではなく、自分にあった練習メニューや宿題を出してくれたりアドバイスをくれるというサービスになります。

パルミー「パーソナルコーチ」の料金は?

最大12回オンライン通話でコーチング面談(1回50分)を実施

- まとめてお支払いの場合:66,000円(税込)

- 月々お支払いの場合 :11,500円(税込)x 月々支払い6回

パルミーのイラストコンテスト

パルミーは定期的にイラストコンテストを開催してたりします。

夏のイラストコンテストは毎年開催しているようですが、他にもパルミーではイラストコンテストを開催していることがあるので、興味があるかたは以下のページから確認してみてください。

パルミーでどのくらい上達する? ビフォーアフターで成長を確認しよう

やはりパルミーの受講をしたところで上達どのくらいするのか評判は気になるところですよね。

そんなわけで口コミを探してみようと検索してみたところ、ものすごいパルミーのビフォーアフターを投稿されているかたがいました!

この変化はスゴイですね! 一気にプロレベルのクオリティになっていて衝撃的なビフォーアフターです。

パルミー公式ページでほかにもビフォーアフターを紹介されているので見てみると上達のイメージをしやすいかと思います。

≫パルミーでどのくらい上達する? ビフォーアフターで成長を確認しよう

▲他にもTwitterでビフォーアフターを投稿しているかたの作品がありましたので、当ブログのこちらの記事で紹介しています。

パルミーの評判と感想

僕がパルミーを受講した個人の感想だけだと偏っちゃうかなと思い、Twitterでパルミーの評判や感想を調べてみました。

この記事でも紹介したように僕も受講したジェスチャードローイングをやっている人の感想です。

人体が描けるようになってきたということですね。

半年間パルミーに取り組んだかたによる口コミですが、その成長を画像で公開してくれています。

成長スピードのすごさについて質問されたかたの返答で最近パルミーをはじめたことも伝えて、めっちゃいいですよと言っています。

実際に成長しているといわれている人によるパルミーの評判なので信頼性が高いですよね。

生まれて初めてのイラストということでガチの初心者によるパルミーの評判になりますが、丁寧でちゃんとキャラが描けたといっています。

パルミーの講義内容で木漏れ日なども描けて感動したという声も。

パルミーの評判は嘘じゃないという口コミも。

受講を検討して他の人の評判を調べた人たちも「評判いいみたい」といっていて全体的にパルミーの評判や感想は良さそうですね。

というかこれほど受講した人のいい評判やすごい成果の出ているビフォーアフターのあるサービスってなかなかないような気がします。

もし、パルミーにネガティブな評判が出る要因があるとするなら、受講と独学を続けられなかった場合にはあたりまえですが効果はでないということでしょうか。

まぁ、これは専門学校や美大も同じなんですけどね……。

そして、最悪その場合でも学校に比べたらパルミーのほうがまだ金銭的ダメージはおさえられるわけです。

おわりに

- 無料コンテンツで学習

- イラスト技法書など書籍やパルミーなどの有料動画で独学

- 添削サービスでフィードバックをもらう

- 作品の質と量を上げてポートフォリオを整える

- 就活or営業をする

だいたいこんな感じでしょうか。

①まず、現代は無料の情報もあふれているのでそれを利用しない手はないでしょう。

当ブログの背景講座もそうですし、YouTubeやTwitterにも情報がたくさんありますね。

②無料コンテンツで学習し、物足らないとかもっと学びたいとなったら書籍やパルミーなどの教材で独学する。

僕の活動としては、このブログの背景講座や書籍などで①や②、そして⑤についてはこのあたりの記事でフォローしています。

今後③④などについても何かフォローできるような取り組みできればいいんですけどね、今後の課題としておきます。

そんなわけでプロになるための方法は状況によって最適解は違いますが、

お金をできるだけ抑えて、高コスパ頼みます!

という状況の場合、基本的に独学になると思いますがその方法の一つとしてパルミーもありなんではないでしょうかと思いました。

とくに学割の6ヵ月プランのコスパはエグイですね。添削をフルでやるだけでかなり元とれてしまうのでちゃんと取り組みさえすれば、まず損はないように思います。

そんなわけで、とりあえず無料期間試してみるのはいいんじゃないかと思います。

気になる作家さんの動画だけなら充分に無料期間で視聴できると思います!

あわせて読みたい

専門学校や美大とパルミーなどの独学と比較検討したい場合は

以下の記事も参考になるかと思います。

ゲームやアニメとかでなくアート系のガチの芸術家をめざしたりとか、ゲーム会社の中でも応募数がヤバいレベルで多すぎる超大手企業に新卒で応募する場合。

応募人数が尋常でないレベルの会社だとポートフォリオ以前の足切りがあってもおかしくないでしょう。

そういった超大手かつ新卒での応募を想定する場合は美大を選択するのが正解かもですね。

ただ、採用実績をみると美大以外とらないという会社はまず見ないので結局ポートフォリオ勝負なところはあります。

パルミーはお絵かき初心者から始めることのできる優れたサービスだと思いますが、たとえば小学生など自学自習がまだ難しい場合もありますよね。

パルミーのように動画講座形式でなくリアルタイムで習い事のように受けたい場合はATAM ACADEMYという選択肢もあります。

≫ATAM ACADEMY小学生から学べるオンラインイラスト教室 の料金や特徴を調べてみた

▲当ブログでATAM ACADEMYの特徴など調べてみた記事がこちら

Last Updated on 2023年4月28日 by 出雲寺ぜんすけ